第六届石筱山伤科学术传承与创新论坛暨国医大师施杞教授从医执教60周年学术研讨会召开

8月5日-6日,第六届石筱山伤科学术传承与创新论坛暨国医大师施杞教授从医执教60周年学术研讨会在上海召开。此次会议也是中华中医药学会精准医学分会2023年学术年会和石筱山伤科学术联盟第三次学术交流会。大会由中华中医药学会、上海中医药大学主办,中华中医药学会精准医学分会协办,上海中医药大学附属龙华医院、上海中医药大学脊柱病研究所、教育部筋骨理论与治法重点实验室、施杞全国名中医学术经验研究工作室和石筱山伤科学术联盟承办。

原国家卫生和计划生育委员会副主任、国家中医药管理局原局长、中华中医药学会第五、第六届理事会会长、中华中医药学会专家咨询委员会主任王国强,上海市人民代表大会教育科学文化卫生委员会主任徐建光,中国科学院院士、上海中医药大学学术委员会主任委员、中国中西医结合学会原会长陈凯先,中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰,上海中医药大学校长季光,甘肃中医药大学校长赵继荣,上海市教育卫生工作党委一级巡视员郑锦,上海市卫生健康委员会副主任、上海市保健局局长、上海市中医药学会会长胡鸿毅,上海市教育委员会副主任孙真荣,上海市科学技术委员会副主任朱启高,甘肃省政协委员会教科卫体委员会副主任、甘肃中医药大学原校长李金田,中国工程院院士、国医大师王琦,国医大师孙光荣,国医大师韦贵康,国医大师刘嘉湘,国家自然科学基金委员会中医药处原处长王昌恩,上海中医药大学副校长王拥军、舒静,浙江中医药大学副校长吴承亮,成都中医药大学副校长曾芳,上海市卫生健康委员会中医药传承发展处一级调研员姚玮莉、中医药服务监督管理处副处长管红叶、中医药传承发展处副处长聂爱国,上海中医药大学附属龙华医院党委书记肖臻,院长陈跃来及院党政领导班子成员,上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院院长周嘉,上海中医药大学附属市中医医院院长钟力炜、上海中医药大学附属光华医院院长肖涟波,杭州市中医院党委书记李艳娟以及上海中医药大学相关部门领导出席了大会开幕式。

大会还邀请到中华中医药学会骨伤科分会主任委员朱立国,世界中医药学会联合会脊柱健康专业委员会会长韦以宗,上海市中西医结合学会会长凌昌全,上海市中医药学会骨伤科分会主任委员李飞跃,石氏伤科名中医石凤珍,全国骨伤名家王和鸣、肖鲁伟、吕玉波、赵文海、温建民、黄桂成、万超等,沪上中医药名家唐汉钧、王灵台、林水淼、吴银根、徐敏华、王庆其、徐振晔、王文健、朱培庭、李其忠、童瑶、陶建生、陆金根、顾耘等出席。

开幕式由龙华医院院长陈跃来主持。

开幕式上,肖臻代表上海中医药大学附属龙华医院对领导、专家的到来表示欢迎和感谢,并回顾了施杞国医大师带领龙华医院中医骨伤学科在医疗、教学、科研、产业方面取得的全面发展。希望团队学习传承国医大师学术理论、临证经验和革命人道主义精神,学习为中医药事业坚持创新性发展、创造性转化的新时代中医人风范,为继承发展中医药事业开拓创新、砥砺前行。

季光代表主办单位上海中医药大学向与会嘉宾、领导和同道致以欢迎和感谢,对施杞国医大师从医执教至今60年来,以高水平战略定位、高效率改革发展、高质量教育体系,为上海中医药大学、上海市乃至全国中医药事业做出的贡献给予了高度评价与赞誉,希望全校同仁向施老学习,共同为我校的高水平地方大学建设、国家“双一流”学科建设、为我国中医药事业高质量发展作出更大贡献。

朱立国在致辞中介绍了施杞国医大师作为全国骨伤科界公认的领军学者,为推动中医骨伤科弘扬发展,提升中医骨伤学科在国内和国际的影响力,做出的重要贡献。他在上海成立中华中医药学会骨伤科分会,充分发挥学会在流派传承方面和学科建设方面的辐射带动作用;建立“石筱山伤科学术研究中心”和“石筱山伤科学术联盟”,形成中医骨伤科流派传承、学术创新和人才培养的新高地。以流派传承为基础,充分弘扬中医骨伤科学的学科特色。

国医大师刘嘉湘讲述了他与施杞国医大师作为校友和同事,在65年的共同学习和工作中,精诚合作,互相支持的经历,共同引领中医肿瘤学科和中医骨伤学科成为国家中医临床研究基地建设项目、上海市“重中之重”临床医学中心。他号召当代中医人,肩负起历史的责任和时代的使命,为我国中医药事业的传承创新继续努力,共同奋斗。

国医大师孙光荣对习近平总书记中医药事业“传承精华、守正创新”的发展方向和方法路径做出解读。从临床实践、学科建设、人才培养等方面介绍了施杞国医大师带领团队全面践行这一核心要求的一系列举措,在 “继承不泥古,创新不离宗”原则指导下,为中医骨伤学科的发展开辟了一条崭新的道路。

天津中医药大学名誉校长、中国工程院院士、国医大师张伯礼以视频形式对大会的举办表示祝贺,并在致辞中介绍,施杞国医大师作为我国中医骨内科学的开创者和奠基人,坚持传承弘扬石氏伤科流派的理论特色和丰富的临床经验,不断拓展石氏内伤学说,在此基础上构建“中医骨内科学”,带领团队秉持“临床—科研—临床”的双向转化的学科发展模式,面向“健康中国”国家战略,聚焦“慢性筋骨病”,针对临床难点和“卡脖子”问题,深化中医骨内科学领域的内涵和外延研究。

胡鸿毅代表上海市卫生健康委员会、上海市中医药学会致辞。讲述了施杞国医大师作为老医生,老局长,老校长,老会长,老教授,在中医药医疗、教育、科研、学科工作中的突出贡献。要求中医药同仁不断加强中医药的传承与创新,推动中医药事业与现代医学的有机结合,为人民群众提供更加优质、便捷的医疗服务。

孙真荣代表上海市教育委员会对大会的召开表示祝贺。他介绍,作为上海市“教书育人楷模”、全国“党和人民满意的好老师”,施杞教授一直致力于中医骨伤学科人才培养,坚持教学相长,注重学生综合素质的培养,形成以人格养成为基本,以“六情”教育为导向,以“三路”育人为途径的人才培养经验;向全国中医药界输送了一批优秀学术带头人和学科骨干,推动了骨伤学科的影响力和高质量发展,探索了中医药教育的新路径。

朱启高代表上海市科学技术委员会对大会的召开表示祝贺。他对施杞国医大师率领团队砥砺前行,不断实现中医药传承创新的实践和成果给予成分肯定,并提出,科技创新已成为推动中医药事业发展的重要动力,上海市科委将继续加强科技创新平台的建设,助力中医药事业蓬勃发展。希望中医科研工作者潜心传承,致力创新,始终以历史的责任、时代的使命为己任,奋斗在中医药医教研事业第一线,为中华民族伟大复兴奉献力量。

徐建光代表上海市人大教科文卫委员会及上海市医师协会致辞。他指出,上海是我国中医药事业的重要基地,作为海派中医石氏伤科第四代传人,施杞教授长期致力于中医药事业的发展,实现了中医药事业的“创新性发展、创造性转化”,是医学界公认的中医骨伤学科临床专家、教育专家和科研专家。他希望团队继续贯彻习近平总书记“传承精华、守正创新”的号召,进一步推进石筱山伤科的传承创新,为学科建设作出新的努力,为我国中医药事业再创新的辉煌作出新的奋斗。

王国强在致辞中讲述了他与施杞国医大师相识相知30余年,作为朋友和战友的经历。施杞以“于仁厚处用心,于术精处用功”的座右铭自勉,立足临床,悉心钻研,努力传承石氏伤科学术思想和丰富的临床经验,构建中医骨内科学,从理论和实践上拓展了我国中医骨伤科学的范畴,弘扬中医药特色优势。坚持“发皇故义,融会新知”的发展方向, “继承不泥古,创新不离宗”,提出中医药事业的振兴发展要取“一体两翼”的大鹏战略,促进中医药传承创新水平提升。

施杞代表大会组委会向与会领导和嘉宾表示欢迎,同时对一直以来的各级组织和领导的对中医骨伤学科的关怀、支持和指导表示衷心的感谢。他表示将带领团队,继续遵循习近平总书记关于中医药发展坚持“传承精华,守正创新”的指示,努力实现中医药科研的创新性发展和创造性转化;并继续做好弘扬中医事业的吹号员和战斗员,做好陪同年轻中医人才成长的护航员,共同努力为中医药事业再创新辉煌贡献力量。

开幕式上举行了“慢性筋骨病养治结合联合研究室”战略协议签订仪式。随着人口老龄化,慢性筋骨病成为严重危害社会健康的问题。如颈椎病患病率约25%,腰椎间盘突出症患病率28%,膝骨关节炎在我国成年人的患病率为3~8.3%,而60岁以上的老年人中,患病率高达50%以上;50岁以上的人群中,骨质疏松症男性患病率为20%-30%,女性为30%~40%,严重影响人们的正常生活和工作,引起或加重其他系统的病变。据此估算,我国大概有3亿人罹患慢性筋骨病。“慢性筋骨病养治结合联合研究室”,旨在充分发挥中医药特色优势,聚焦慢性筋骨病的临床、基础和转化研究,形成针对慢性筋骨病诊疗和康养的系列中药新药和临床方案,提高慢性筋骨病诊疗水平。

会上首发了《施杞医文选集》。《施杞医文选集》选录国医大师施杞教授从医执教60周年,率领团队弟子们所撰写的部分医学论文、著作序文、杂文和讲演稿,书中还载录了作者传略、多家传媒报道等,共载文284篇,为从事中医药临床、教学、科研工作的同道和青年学子提供了宝贵的借鉴。

开幕式上还举行了施杞国医大师收徒拜师仪式和石筱山伤科学术联盟授牌仪式。

开幕式后,王琦院士做《辨体-辨病-辨证“三辨”诊疗模式的临床应用》的大会报告,以临证验案为例,讲述了“三辨诊疗模式”的建立背景及临床应用,探讨了“体质、疾病、证候”三者的关系,提出体质、疾病、证侯三者从不同的视野不同的层次反映了疾病的本质、规律与特征,病与证的发生都以体质为背景,诊疗模式强调应从疾病的本质、患者的体质寻找发病规律、病变特点,注意辨体用方、辨体用药,从完善中医诊疗体系的高度着手,为中医诊疗提供了新的思路。

陈凯先院士在《多学科交叉推动中医药现代化发展——中医药现代化发现的思路和方向浅谈》的报告中,系统介绍了中西医交叉融合在当代的重要价值和作用、多学科交叉推动中医药现代化发展趋势及思考。他强调,中医药现代化发展需要面向国家卫生健康事业的重大需求,面向中医药的重大科学问题,开展高水平、规范化“有组织的科研”;要坚持中西医融合,重视中医药研究的技术方法创新,对中医药事业健康发展和人民健康做出新的贡献。

王拥军以《大道岐黄,薪火相传;仁者情怀,敬业乐群——国医大师施杞教授从医执教60年》为题,对施杞教授率领团队立足国家发展大局,密切结合学科建设,建立“慢性筋骨病”体系和中医高层次复合型人才培养模式进行了详细介绍。

大会以“传承、创新、合作、共进”为主旨,分为“石筱山伤科学术联盟讨论交流会”、“施杞国医大师学术思想交流会”、“中医表型组学与精准医学交流会”等专题论坛。来自清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学、香港中文大学、四川大学等知名高校和科研机构,来自广东、江苏、甘肃、江西、北京、上海、天津、成都等地兄弟院校,以及石筱山伤科学术联盟建设单位的数十位国内外知名专家学者为参会者带来了精彩纷呈的讲座。

其中“中医表型组学与精准医学交流会”中设立青年交流环节,汇集了石筱山伤科学术思想传承与创新研究、国医大师施杞教授学术思想传承与创新研究、慢性筋骨病精准诊断与治疗研究进展相关领域的大量研究成果。通过现场展示交流将会评选产生系列青年优秀论文。

正值国医大师施杞教授行医执教60周年、脊柱病研究所成立20周年,大会收到中华中医药学会精准医学分会、中华中医药学会骨伤科分会、中华中医药学会整脊分会、世界中医药学会联合会骨伤科专业委员会、甘肃中医药大学、南京中医药大学、甘肃省中医院、江苏省中医院、甘肃中医药大学附属医院、广东省中医院、杭州市中医院、宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院、山东省文登整骨医院、深圳平乐骨伤科医院等组织和单位的贺信。

此次大会的举办充分体现了传承精华、守正创新的中医药事业发展目标,对于弘扬施杞国医大师学术思想,传承发展石氏伤科理论体系和临证经验,打造中医学术流派建设高地,提高中医骨伤科疾病诊疗水平,服务健康中国战略具有重要的学术价值和社会意义。

国医大师施杞简介

国医大师施杞是上海石氏伤科第四代传人,上海中医药大学终身教授,博士生导师,主任医师,香港大学名誉教授,上海中医药大学、上海市中医药研究院专家委员会主任委员,也是上海市名中医,第2、3、4、5、6、7批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师。曾任中华中医药学会第3、4届副会长、中华中医药学会骨伤分会第1、2、3届会长,上海市中医药学会第5、6届会长。

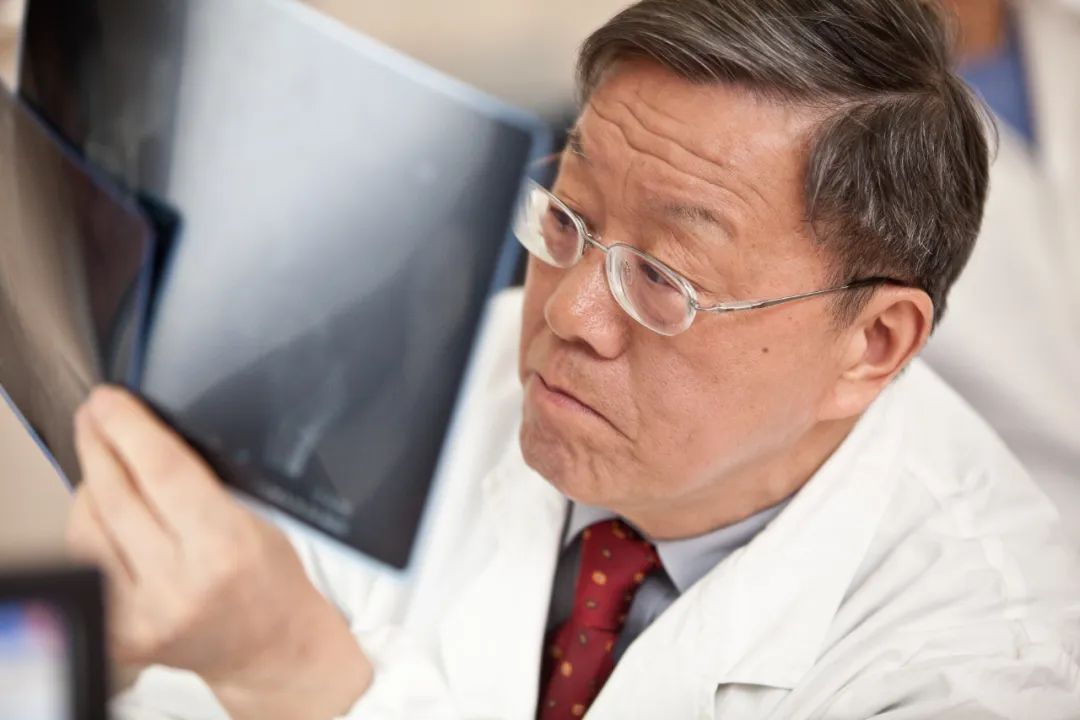

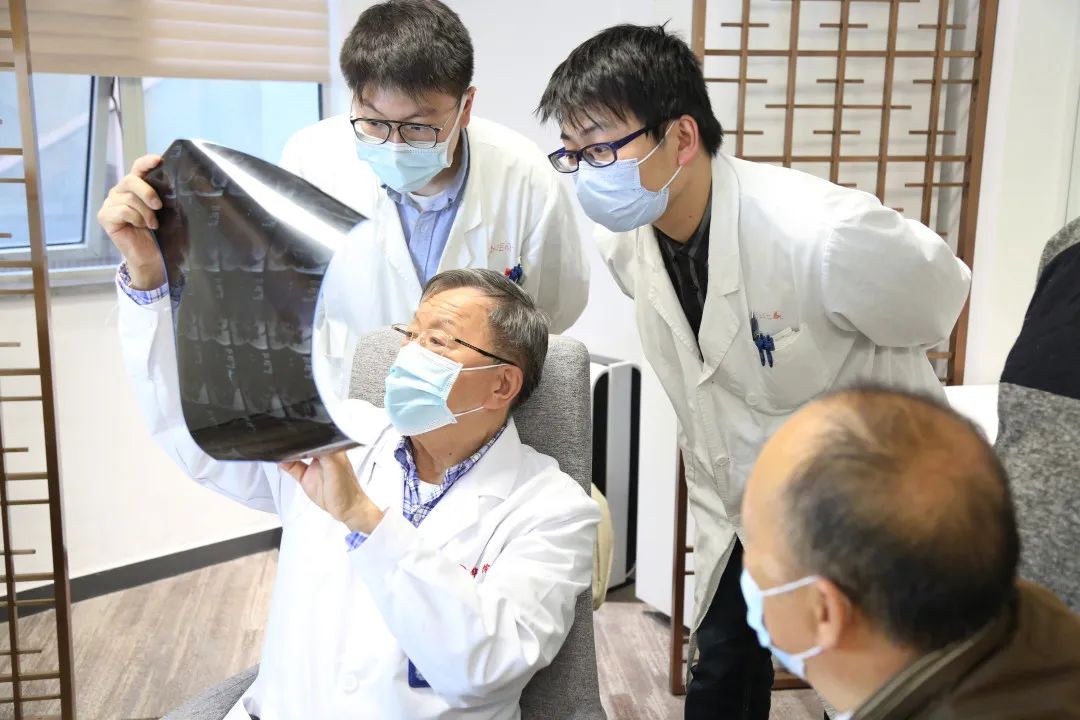

施杞教授不仅是一位妙手仁心的临床专家,也是一位运筹帷幄的战略科学家,是一位高瞻远瞩的中医教育家,60载不辍辛耕,他逐渐打造出枝叶扶苏、硕果累累的临床高地、科创园地和育人基地。

临床高地——

仁心仁术,大医精诚;

胸有丘壑,以谋全局

1937年,施杞生于江苏省东台市中医世家,祖父是故里名医,他自幼看着祖父为患者诊治药到病除,耳濡目染之下,便立志要以治病救人为己任。1963年他从上海中医学院毕业,分配在龙华医院骨伤科工作。他先后拜伤科大家石筱山先生、石幼山先生为师,尽得薪传,成为上海石氏伤科第四代传人和全国第一批国家级非物质文化遗产“中医正骨疗法”代表性传承人。他还赴上海瑞金医院骨科、华山医院神经外科分别进修一年,在临床工作中坚持“衷中参西”,为成为新一代学科带头人奠定了坚实的基础。

施杞教授始终坚持在传承中医药核心内涵的基础上推动中医药创新发展。2012年,他建立了全国骨伤学界第一个以专家姓名冠名的中医流派学术研究中心“石筱山伤科学术研究中心”。2021年,“石筱山伤科学术联盟”在上海中医药大学成立,石氏伤科在全国64家三甲中医医院落地开。施杞教授作为联盟主席带领 “石筱山伤科学术联盟”,团结国内外石筱山伤科门人及各大中医伤科流派,围绕国家重大战略和人民健康需求,通过重大疾病联合攻关、科研教育平台共享、适宜技术推广、多中心临床研究、学术交流等形式团结合作,为实现我国中医骨伤学科理论创新和医疗水平新提升贡献力量。

施杞教授还弘扬发展了内伤学说,构建了“中医骨内科学”学术体系,并主编《中医骨内科学》,填补了学科发展空白,奠定了我国中医骨内科学发展基础。他带领团队建立了22种治疗慢性筋骨病临床规范化方案和系列指南,在全国600 多家医院推广应用;开发出新药2项及院内制剂11项,显著降低了骨伤疾病的复发率和手术率。

为坚持“四个面向”,响应健康中国的号召,在施杞教授的引领下,中医“骨健康服务”团队应运而生,该团队长期深耕在江西、湖南等革命老区和云南、贵州、宁夏等贫困地区开展“中医药健康精准扶贫”服务,将创制的“十二字养生功”、“筋骨平衡操”等富有中医特色和优势的系列技术推广应用,惠及了3000多万慢性病患者。

科创园地——

执古之道,御今之有;

凡益之道,与时偕行

2003年,施杞教授建立了上海中医药大学脊柱病研究所,作为第一任研究所所长,他高瞻远瞩,聚焦国家战略热点和临床防治难点,结合学科发展特色和重点,在传承“石氏伤科”“十三科一理贯之”的学术思想基础上,探索了一条“慢性筋骨病”传承创新之路。

他带领团队在“椎间盘退变的机理研究”、“气血理论的物质基础研究”、“肾藏精、肾主骨理论的物质基础研究”、“慢性筋骨病全国多中心队列研究”等方面展开系统研究。他坚持总结临床经验和问题,向基础研究转化,借鉴现代科学技术,探究慢性筋骨病的病理机制和中医治疗慢性筋骨病的药效规律;坚持研究成果的转化应用,反哺临床,形成“临床—基础—临床”双向转化的临床和基础科研模式。

他指导和带领团队先后完成了国家“973”计划项目、国家重点研发计划“中医药现代化”重点专项、国家杰出青年科学基金、国家优秀青年科学基金、国家自然科学基金重点项目等项目,成为教育部重点实验室、国家中医药管理局重点研究室等,承担了国家重点学科、国家中医药管理局重点学科、国家临床重点专科、国家中医临床研究基地、国家中医药管理局重点学科、国家中医药管理局重点专病专科等建设任务。

通过系统研究,施杞教授带领团队发现“气虚血瘀、脏腑亏虚、筋损骨衰”是慢性筋骨病主要的病机,“动力筋失衡为先、静力骨失衡为主”是筋骨失衡的力学基础,创立了“双调一通”法治疗慢性筋骨病,即“内调气血脏腑,通畅三焦,以求平和;外以手法导引调理筋骨经络,以求平衡”,并形成了针对慢性筋骨病的系列规范化方案、指南和中药新药,有效地提高了慢性筋骨病的临床诊疗水平。同时,施杞教授带领团队对中医“肾藏精”、“肾主骨”、“气血”等理论在慢性筋骨病诊疗中的应用和科学内涵进行了进一步阐释,在中医理论的应用基础研究领域形成一系列原创性成果和模式,充分对标中医药传承创新发展的战略需求。研究成果先后荣获2项国家科技进步奖二等奖以及8项部市级一等奖。

育人基地——

十年之计,莫如树木;

终身之计,莫如树人

作为中医教育家,施杞教授深谙培养高水平的人才是中医药事业,更是国家战略的需求。他首创“一体两翼,六项结合”的中医高等教育思想体系,坚持以传承中医药理论体系和历代医家学术思想临证经验为主体,以弘扬中国传统文化知识和精神,融汇现代科学包括现代医学为两翼,培养中医与西医结合,理论与临床实践结合,医古文与外语结合,医药学与生物学结合,传统文化与现代科学技术结合,业务技术与组织管理结合的中医药复合型人才。强调从临证经验中发现问题,开展科学研究挖掘其内涵机制,科学成果反哺临床的双向转化,从而挖掘中医流派精髓,进一步提高临床疗效和推广应用,推进中医药传承创新。

他尤其重视立德树人,强调导师需要践行引路、铺路、养路的“三路育人”和“六情育德”的教育模式,培养出面向现代、面向未来、面向世界的“三个面向”新世纪中医药人才,对祖国要有忠情,对中医药事业要有真情,对病人要有热情,对同事要有感情,对家庭要有亲情,对生活要有激情。不仅传授学生于仁厚处用心,于术精处用功的专业精神,还要教导学生摆正就业与创新,基础与机遇,做事与做人的三重关系。

“中医骨伤教学团队‘一体二翼、六项结合’创新模式的形成与发展”荣获上海市教学成果奖二等奖(2013)。慢性筋骨病研究团队荣获首批全国高校黄大年式教师团队(2018)。

通过“一体两翼六结合、三路六情”的中医高层次人才培养模式,施杞教授培养硕士49名,博士60名,学术继承人69名,率领团队培养研究生400余人,分布全国25个省市及海外,已有百余人成为省市级中医学科骨干,其中有博士研究生导师30名,省级名中医6名,以及国家岐黄工程首席科学家、国家杰青、长江学者、万人计划、全国百篇优博、全国三八红旗手、“新世纪百千万人才工程”国家级人选等。建立了一支与现代科学技术相融合的、富有竞争力的科研团队,成为国家教育部创新团队、国家科技部创新团队、国家中医药管理局传承创新团队和首批全国高校黄大年式教师团队,推动了中医骨伤学科创新发展。施杞教授也荣获全国党和人民满意的好老师、全国中医药高等学校教学名师、上海市教书育人楷模、首批中医骨伤名师、全国老中医药专家学术经验继承工作优秀指导老师等荣誉称号,以及首届全国中医药传承特别贡献奖、上海医学百年发展终身成就奖、上海中医药事业发展终身成就奖、上海首届“医德之光”、上海市劳动模范等荣誉。

来源:上海中医药大学附属龙华医院